عائدٌ من جهنّم/ ذكريات من تدمر وأخواته للسجين المحرّر علي أبو دهن

تدمر وأخواته

للسجين المحرّر علي أبو دهن

توطئة:

جهنّمٌ وما أدراك ما جهنمُ، مكانٌ تستقر فيه النفس بعد رحلة أرضية ترتبط خلالها قسراً بجسدٍ يفنى ويزول وبشقاءٍ يتوالى ويطول، الى أن تُسَلِم الروح روحها وتنتظر مع أترابها دورها، يوم القيامة حيث تُفرَز الأرواح يميناً وشمالا وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان.

جهنّمٌ مكانٌ لا عودة منه، عقابٌ لأفعال اقتُرِفت ونهايةٌ لمسيرةٍ فُرِضت وتُختتم ساعة لا نشاء ونريد، ومن منا يعرف متى يأتي السارق.

قرأنا كثيراً عن الذين رأوا الجنة نقيض جهنَّم، خُطفوا إليها وعادوا منها مدهوشين واصفين إيّاها "بما لم ترَ عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعدّه الله للذين يحبونه" (كورنثوس 2: 9)، لكننا لم نألف السمع والاستماع عن أشخاصٍ زاروا جهنماً وعادوا منها سالمين معافين واصفين ظلماتها وعذاباتها وشدّة بؤسها.

كيف؟ متى؟ ولماذا؟ أسئلة كثيرة يجاوب عنها الكاتب علي أبو دهن من خلال كتابه "عائد من جهنّم/ذكريات من تدمر وأخواته" الصادر عن دار الجديد بالتعاون مع "أمم" للتوثيق والأبحاث وجمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

سجينٌ محرَّر:

علي أبو دهن كان واحداً من الأسرى اللبنانيين الذين ساقتهم أجهزة الاستخبارات السورية الى جهنم. دَخَلَها في 28 كانون الأول عام 1987 وخرج منها في 15 كانون الأول عام 2000. ثلاثة عشر عاماً أمضاها الكاتب في جهنّم السجون السورية، رحلةٌ طويلةٌ تخلّلتها مشقّات ومصاعب وصلت بالكاتب إلى حدِّ اليأس وطلب الموت لانهاء آلامه. طلب الكاتب الموت وكيف ذلك؟ أيمكننا أن نطلب الموت ونحن أموات في جهنّم؟ من أعطى الحق لمن لا حقَّ له بدفن البشر في جهنّم وهم على قيد الحياة؟ ...

نوع الكتاب الأدبي:

كتابٌ واقعي حقيقي ينضم إلى «سلسلة» أدب السجون السورية التي رسَّختها أعمال روائية ودواوين ونصوص أو شهادات، يقدم فيه الكاتب شهادته عن معتقلات السجون السورية مع تركيز على معتقل تدمر الصحراوي وقصص الرعب التي تفوق بأضعاف كل ما تم تداوله عن المعتقلات الأخرى التي ضمت الآلاف من اللبنانيين والسوريين ... وهو لا يختلف في أجوائه القاتمة عن رواية «القوقعة» للكاتب السوري مصطفى خليفة، وكتاب «بالخلاص يا شباب» للكاتب السوري ياسين الحاج صالح، وسائر الأدبيات التي دارت حول مآسي الزنزانات السورية ومنها قصائد الشاعر فرج بيرقدار.

الفضاء المكاني/ "أنتم في جهنَّم":

"أيها…، حَلَلْتُم أهلاً وسهلاً ونزلتم في مثواكم الأخير.

هنا لا ينتظرُكم من شيء سوى الموت البطيء كالكلاب والبهائم.

هنا جهنَّمُ الحمراء التي حدَّثَتكُم عنها الأديان والرسالات.

لا رحمة هنا ترجونها ولا رأفة، هنا تدمر ولا ربَّ أعلى لكم إياي ...".

بهذه المقتطفات من خطاب الضابط المسؤول عن معتقل "تدمر" السوري في مجموعة من المعتقلين، يُزَيِّن الكاتب غلاف كتابه الذي اختاره أن يكون باللون الأحمر، معنى التضحية والألم، إذ به من خلال روايته وعنوانها يُحَوِّل جهنّم من مكان للعقاب والمساءلة عن أفعال غير أخلاقية اقتُرِفت عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم، إلى مكانٍ مظلمٍ يُساق اليه الإنسان لا لسبب إلا لوشاية واشٍ، فيُعذَّب ويُذَلّ وتُنتهك حريته وحقوقه إلى أقصى الحدود. فإذا كان لجهنّم مكان، فهو حتماً يرمز الى السجون السورية كما رواها لنا الكاتب علي أبو دهن.

تعدّدت الأمكنة في رواية علي أبو دهن وجميعها تتعلّق بالمعتقلات السورية وأسمائها، فكان نزيل معظمها من فرع السويداء "وصلنا على الفور إلى ثكنة عسكرية وسط مدينة السويداء" (ص 14)، إلى فرع الشام "انطلق الجيب إلى الشام حيث فرع المنطقة أحد أسوء الفروع للتحقيق المعروف بفرع المسلخ" (ص 16)، إلى فرع فلسطين "أرسلني العقيد إلى فرع فلسطين. "كان ذلك في 6 أيار 1988" (ص 32)، "انتقلت إلى فرع التحقيق العسكري" (ص 45)، إلى أن وَصَل إلى سجن تدمر "جهنّم الحمرا"، وأنهى سنواته الأخيرة معتقلاً في سجن صيدنايا.

أُفرِج عن الكاتب عام 2000 وعاد إلى وطنه لبنان، إذ به يعود إلى السجن الكبير، حيث لا من يحترم تضحيات الآخرين وعذاباتهم ولا من يسأل عن سنواتهم التي ضاعت سداً في غياهب السجون السورية ....

إفساد المكان/ الذاكرة

أمضى الكاتب ثلاثة عشر عاماً في ظلمة الزنزانة السورية، ومعظمها كان في سجن تدمر، الذي يشبّهه بـ "جهنّم"، وقد تكون نار جهنم ألطف من وحشية هذا السجن، الذائع الصيت، بقسوته ولا إنسانية سجّانيه. ومَن يخرج من هذا السجن حياً فهو كمن يولد من جديد، ولكن من دون أن يتخلّص من آثار العذاب المنطبعة على جسده وفي روحه.

يقول الكاتب "ذات يوم وكنت فيه منهك القوى قلت لهم أعطوني ورقة بيضاء، سأوقعها ويمكنكم ملؤها بأنفسكم. ظننت أن وضعي سيتحسّن لكني ذهبت إلى الجحيم أي إلى سجن تدمر. أعرف أن في تدمر مواقع أثرية سياحية بالغة الأهمية، لكنني لم أتمكن من رؤيتها لأنها من الجهة الأخرى. أما سجن تدمر، فهو أحد أرهب السجون على وجه الأرض. فيه يكثر التعذيب وجلاّدوه أكثر ساديّة من غيرهم، فيلتذّون في التعذيب. هناك مئات عشرات الآلاف من السجناء".

فهل صدفة أن تعطى السجون السورية أسماءً ترمز إلى ما هو مقدّس للإنسانية؟ فالسلطات السورية تحاول من خلال أسماء سجونها (فرع الشام، فرع فلسطين، فرع تدمر، صيدنايا) إلى محو الذاكرة التاريخية للشعوب، فتتحوَّل فسلطين مهد الديانات السماوية ومنبع الحضارات التي أعطت البشرية الكثير إلى فرع للتحقيق والعذاب والخوف.

أما تدمر، التي هي أهم المدن الأثرية عالميآ ولها شهرتها ومكانتها، تعني "بلد المقاومين" باللغة العمورية و"البلد التي لا تقهر" باللغة الآرامية السورية القديمة، أصبحت عاصمة لمملكة من أهم ممالك الشرق، مملكة تدمر ونافست روما وبسطت نفوذها على مناطق واسعة، فتتحوّل هذه المدينة من مدينة أثرية تاريخية إلى أحد أرهب السجون على وجه الأرض.

أما صيدنايا ذات أهمية كبيرة وخاصة بين مدن الشرق والعالم المسيحي، فهي بلدة تعود إلى عصور قديمة، فيها الكثير من الآثار، أهمها الأديرة والمقدّسات المسيحية. وفيها أحد أهم الأديرة المسيحية في العالم، وهو دير سيدة صيدنايا ، دير السيدة الذي بناه الإمبراطور البيزنطي جوستنيان ويأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد كنيسة القيامة في القدس. فيتحوّل هذا المكان المقدس إلى مكان للظلمات والقهر والتعذيب....

هل هذه التسميات للأماكن المقدَّسة مبرمج قصداً لمحو الذاكرة الإنسانية وتحويل الأنظار عنها من أماكن للخير ونشر السلام إلى قصور للشرّ بسراديبٍ وأقبيةٍ تُمارس فيها أبشع الارتكابات؟ أسئلة كثيرة تُسأل وتنتظر أجوبة من السلطات المعنيّة لتتمكن محكمة التاريخ من إصدار حكمها على كلّ من سوَّلت له نفسه تشويه الأماكن المقدّسة وتحويلها مرتعاً للفساد والمفسدين.

جهنّم/المكان العادل بوحشيته:

أن تذهب إلى جهنّم وتعود منها فهذه أعجوبة في زماننا الراهن وكلّنا يعلم بأن زمن العجائب ولّى. فجهنّم الأرضية مكانها السجون السورية المظلمة حيث تكاثرت فيها انتهاكات حقوق الإنسان بأبشع الصور، حيث يفقد الإنسان إنسانيته ويصبح أسيراً لرغبات سجَّانيه.

وصف الكاتب المعاملة الوحشية التي كان يتلقاها في جهنم السجون السورية راوياً تفاصيل عنها وعن وحشيتها، ولكن الحال ليس حاله فقط إنما حال كافة السجناء في هذه السجون المظلمة. وللأمانة نورد ان المسؤولين عن السجون السورية كانوا عادلين بمعاملتهم الوحشية للسجناء لأي بلد انتموا سواءً من حيث القتل والضرب والاهانات... .

أشار الكاتب إلى العديد مما كان يتلقاه من انتهاك لحقوقه الإنسانية المقدسة، فهو منذ دخوله جهنّم العام 1987 لم يبدِّل ثيابه التي كان يرتديها حتى العام 1990 بعدما رثَّت وتمزّقت. هذا أقسى شعور بالزمن، أن يقضي السجين أكثر من ثلاثة أعوام وهو يراقب ثيابه التي تُبلى شيئاً فشيئاً.

في تدمر، " أخذت نفوسنا بالاضمحلال حتى الانهيار ولم نعد نهتم للشتيمة والعنف" وبذلك يصف الكاتب أحوال المساجين. كيف لا وفي فترة "التنفّس"، أي تلك الدقائق التي يُسمح لهم خلالها برؤية الشمس، يفرض عليهم أن يكونوا عيونهم شبه مغلقة ويسمح لهم فقط برؤية الأرض وحذاء الرقيب". في أحد الحوارات القليلة التي يسجّلها الكاتب في كتابه، يضعنا أمام لوحة مأساويّة تستحق أن تكون مشهداً في تراجيديا. "أجلسونا القرفصاء ثم سمعنا صوتاً مدوياً يقول: ـ أنت ولاه! ولك حيوان أنت...! كل واحد منا يظن أنه هو الحيوان المقصود.

أساليب التعذيب هي نفسها وكذلك وسائطها: الكرسي الألماني الشديد القسوة، الدولاب الذي يجعل السجين أشبه بحيوان، التعذيب بالكهرباء، الجلد، التعليق، التأريق ليلاً، التخويف بالاغتصاب... أما الكرابيج فلها أسماء أو كنايات عدة: صباح، سميرة توفيق، فهد بلان... وكذلك الكرباج الأبطح والأعرج... ولم يكن إطلاق أسماء المطربات والمطربين على الكرابيج إلا تيمُّناً بآهات الحنجرة التي تستحيل تحت الجلد عواء وبكاء... حتى الشتائم البذيئة والدنيئة هي نفسها وقد وردت بكثرة في كتاب السجين اللبناني مختصرَة بحروفها الأولى، ناهيك بالأوصاف الحقيرة: يا خنزير، يا كلب، يا حمار... ولم تسلم من الشتم المقذع الأمهات والزوجات والشقيقات... . حتى الأسماء ألغيت، بحسب العادة أيضاً. أصبح اسم علي هو الرقم 6 أولاً ثم 13... . تتبدّل الأرقام لكنّ الشخص يبقى نفسه، رقماً مسحوقاً، لا وجود له ولا وجه، شخصاً كأنّه ليس إنساناً. لعلّ هذا أقصى ما يمكن أن يبلغه تجريد الإنسان من إنسانيّته.

يسرد علي أبو دهن حكايات وقصصاً من قلب السجن، تفوق التصور والخيال، حكايات أليمة وساخرة، سوداء وعبثيَّة ومنها مثلاً: الحلاقة، قلع الأضراس، النوم رأساً وكعباً في مساحة 20 سنتمتراً للسجين الواحد، البرطيل ... ومن حكاياته الطريفة والمؤلمة هي حكاية صينية الرز والدجاج التي تكرّم بها آمر السجن في عيد «البعث» هدية للسجناء. لكنّ السجّان الذي أحضرها، بال فيها قبل أن يُدخلها الى السجناء. وكان علي يتلصّص من ثقب في السجن عندما رآه يرتكب هذه الفعلة الشنيعة، لكنه لم يشأ أن يخبر رفاقه بها، لئلا يفسد عليهم التلذُّذ بالقليل من الدجاج والرز.

المكان الأليف/الموحش:

لا يُستهجن قيام صداقة بين السجين والجرذ في السجن الانفرادي في فرع فلسطين، حيث سرَّ أبو دهن دخول جرذ من ثقب صغير في الجدار إلى زنزانته. تحايل عليه وأطعمه وأسعده الشعور بلسانه يمر على يده. الجرذ أشعر السجين أن في العالم حياة تستمر، فنمت بينهما صداقة دامت أربعة أشهر فوصفه بــ«رفيقي الجديد ومؤنسي في وحدتي» حيث كان يأتيه الجرذ ليشاركه طعامه القليل، فيداعبه. ولكن عندما أبصر السجان الحفرة في زاوية الجدار عمد الى إغلاقها بالباطون، فاختفى الفأر وماتت صداقة دامت أربعة أشهر...ويُضيف كم أمضى السجناء أياماً يتسلّون في مراقبة النمل، حاسدين إياها على حريتها في التنقل.

ففي جهنّم السجون السورية تشتاق إلى من يؤانسك، من يشاطرك أحزانك، من تبوح له بهمومك، فيتحوّل المستحيل في هذه الأمكنة إلى واقع ملموس، ويصبح التواصل مع الجرذان مثلاً فكرة مقبولة ذهنياً وفكرياً، حتى يصل بك الحال إلى حسد النملة على حريتها .... منتهى الظلم والإجرام بحق الإنسان والإنسانية جمعاء.

من جهنّم إلى جهنّم:

" بدأت جلجلتي منتصف ليل الاثنين 28 كانون الأول 1987. كان اليوم الأول لمخاض عسير لم أدرك انه سيرافقني ما بقي من عمري. قد تختلف والدتي معي على تحديد تاريخ ميلادي... هي تظن أنها وهبتني الحياة في 5 أيار 1950... لكن تاريخ مولدي الحقيقي هو عند السادسة وثلاث دقائق فجر 15 كانون الأول 2000، يوم أعادني سجّاني السوري الى عائلة لم تعد تألفني، والى دنيا رحلت منها والدتي ظناً منها أنها ستلاقيني، فكان أن أضاعتني في الأولى وفي الآخرة".

لكن ويا للأسف لم يكن يعلم الكاتب المحرَّر بأنه انتقل من جهنّم السجون السورية إلى جهنّم لامبالاة السلطة اللبنانية، فكان أن صُدِم بالواقع الذي اكتشفه وبعجز المسؤولين عن إعطاء كلّ ذي حقٍ حقه إذ به ينتقل من "الدلف لتحت المزراب". "عدنا إلى وطننا مطأطئي الرأس، معصوبي الأعين، وأيدينا مكبّلة وراء ظهورنا. كانت هذه الوضعية مؤلمة جداً لنا، لأن معظمنا قد عانى من التواءات وكسور تحت التعذيب. وعلى الحدود، سلَّمنا السوريون إلى الحكومة اللبنانية، التي لم تفك قيودنا بل اكتفت بتكبيلنا من الأمام، لتسهِّل علينا عناء الرحلة... .

وفي مقابلة للكاتب منشورة في جريدة النهار الالكترونية بتاريخ 12 حزيران 2003 صرّح مع سجين محرر آخر ما يلي: " وفي ختام اللقاء، عرض المفرج عنهما في السجون السورية الدكتور جوزف هليط وعلي أبو دهن معاناتهما في الأسر والحرية، وروى هليط: " مضى على إطلاقنا 902 يوم أمضيناها في إعادة تنظيم حياتنا اليومية. واجهتنا صعوبات كثيرة، وعانينا رفض المجتمع المدني لتوظيفنا. احتجنا الى إعادة تأهيل بعد الأعوام الطويلة في السجن. لقد عشنا عيشة أهل الكهف، فلم نعرف ان الاتحاد السوفياتي سقط حتى 1993 ولم نعرف شيئاً عن الهاتف الخليوي والانترنت. كنا نتوقّع أن يستوعبنا المجتمع بعد إطلاقنا وحاولنا إعادة تنظيم أنفسنا، وقد مدّت لنا يد المساعدة لكنها كانت بسيطة جداً. وتدخّل أبو دهن ليصف الأوضاع المعيشية التي يعيشها نحو 56 مفرجاً عنهم بأنها صعبة ومأساوية وحتى الآن لم نجد عملاً لنعيل أنفسنا وعائلاتنا. وقال هليط: حاولنا كثيراً مع محامين ونواب المنطقة فكان الجواب أن قضيتنا خاسرة. وأضاف أبو دهن: بعد نحو عامين من الإفراج صدرت في حقنا 14 مذكرة بحث وتحرٍ، لا نعرف السبب ونخشى المراجعة في الوضع. لماذا هذه المذكرات؟ وهل يجوز ذلك".

الكاتب الذي تحرّر من جهنّم السجون السورية تراه يعود الى جهنّم مجدداً، فانتقل من سجن مظلم الى وطن مشعّ بشعبه، يحكمه سجانون بقلوب سوداء لا تعرف الا الغش وسيلة والسرقة هدفاً وتكديس الأموال طمعاً.

الخاتمة:

من يقرأ رواية السجين المحرَّر علي أبو دهن يشعر بفظاعة المجازر التي يرتكبها الإنسان بأخيه الإنسان، فتتحوّل الأماكن الى "جهنم" حيث يستلذُّ السجان بعذابات مسجونيه، وحتماً إذا دققنا لأيقنّا بأن هذا السادي معذّب بدوره من رؤسائه، وهكذا دواليك من القاعدة الى انتهاء القمة.

واقعٌ حزين أن يعود الكاتب من جهنّم الى جهنّم، فنحن في لبنان نعيش جهنماً بكل ما للكلمة من معنى، فالتفجيرات قائمة والانتحاريون بالعشرات والفساد مستشرٍ، و الرذيلة حدِّث ولا حرج. ولكن لا يسعنا إلا تهنئة الكاتب على حريته وعودته سالماً الى أرض الوطن، هذا الوطن المكبَّل بقيود الطائفية والفساد والمفسدين ... آملين من الله أن يعود جميع المعتقلين من السجون السورية لنتمكن وإياهم من عبور جهنّم الواقع اللبناني وتحويل وطننا الى أرضٍ للمحبة والعطاء وتصدير الفكر والفكرة والعلم بدلاً من استيراد وتصدير الانتحاريين والمدافعين عن المواقع الدينية... .

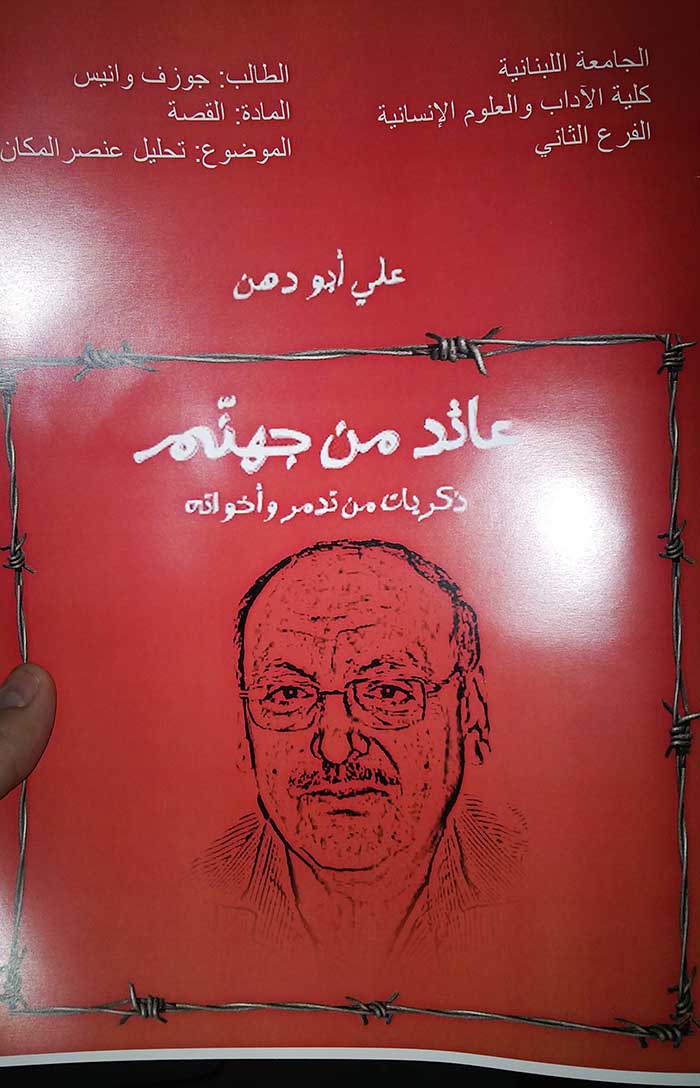

الطالب جوزف وانيس